【鎌倉まつり】野点席とは

第61回鎌倉まつり「野点席」

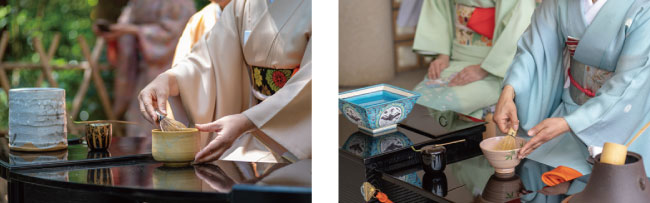

左:表千家流 神谷会 / 右:裏千家淡交会 鎌倉支部

|

野点とは

野点とは、主に春や秋に野外に茶席をしつらえて茶の湯を行うことをいいます。古くは野がけ茶とか、ふすべ茶とも言われました。

これは利休居士が秀吉と博多の箱崎にて松林でお茶を点てた際、地中に穴を掘って炉とし、松の枝から釜を吊るして松葉を炊き、湯を沸かし茶を楽しんだという故事によります。

野点の最もスケールの大きなものとしては、天正十五年の秋に、秀吉が京都北野天満宮で行った北野大茶湯を上げることができるでしょう。

野点は季節や場所を選び、お客様をもてなすために心を配るところに、その楽しみと面白みがあります。しかし、決まった作法はないがゆえに、茶の湯の世界では、難しいものといわれています。

鎌倉まつりでは、「表千家流神谷会」と「裏千家淡交会 鎌倉支部」のご協力のもと、野点席を行っています。

茶道について

現在、茶道には多くの流派があります。千家の茶は、初代が利休、二代が子の小庵、三代が孫の宗旦で、宗旦の三人の息子に継承されました。宗旦の次男宗守が武者小路千家を、三男宗左が表千家を、四男宗室が裏千家を興して現在に至ります。

千利休以後、千家をはじめ藪内家、宗徧流、遠州流、石州流、宗和流など多くの流儀に分かれて四百年近く経過したため、長い年月を経て流儀独特の点前や作法が生まれてきました。

茶道の心は和の心、もてなしの文化とも言われています。流儀が異なってもその心に変わりはありません。亭主は客のために想いを込め、心を尽くして一盌の茶を点て、客はその茶をいただきます。そこに亭主と客の間に心の交流が生まれます。お茶は人と人との間に良い関係を築き、それを保つ手段となるのです。